Vor 85 Jahren: Der Novemberpogrom

am 9./10. November 1938 in Koblenz

Von Joachim Hennig

(Der folgende Artikel ist recht umfangreich, Sie können ihn HIER als PDF-Datei herunterladen)

Die Synagoge „Bürresheimer Hof“ am Florinsmarkt.

(mit schwazem Dach, links daneben der Toreingang zur Synagoge)

Das Jahr 1938 war das Schicksalsjahr für die Juden in Deutschland und auch für die in Koblenz. Seit der Machtübernahme am 30. Januar 1933 hatten die Nationalsozialsten und ihre vielen, viel zu vielen Helfer sie immer mehr ausgegrenzt und diskriminiert. Mittlerweile lebten Juden in einem Ghetto, in sozialer und kultureller Isolation. Zudem war ihre Lage geprägt durch die Verdrängung aus dem Wirtschaftsleben. Anschaulich beschrieb dies der Bericht der Gestapo-Außenstelle Cochem vom 26. Juli 1938:

Die noch im Bereich der Außenstelle (gemeint ist die Außenstelle der Gestapo Koblenz in Cochem, Erg. d. A.) ansässigen Juden verfügen in seltenen Fällen über größeres Vermögen. Da fast allen die geschäftliche Grundlage entzogen ist, leben sie heute nur noch von der Substanz. Diese Lage führt immer mehr dazu, dass die Juden versuchen, ihren Besitz zu möglichst günstigen Preisen abzustoßen und auszuwandern bzw. in den Großstädten unterzutauchen. Aber auch dieser Versuch führt kaum zum gewünschten Erfolg, da die Angebote bei Verkäufen sehr gering sind. Diese Sachlage ist deshalb so erwähnenswert, weil sie die Juden zwingt, ihr Vermögen weitgehend für eigene Zwecke zu verwenden.“

Verstärkt wurde dieser gesellschaftliche Ausschluss durch die Emigration von Bekannten und Familienangehörigen, dadurch fühlten sich viele zurück- und alleingelassen. Zudem gab es im Sommer 1938 eine neue (dritte) Welle von Gewaltaktionen und die erste Massenverschleppung von Juden in Konzentrationslager („Arbeitsscheu Reich“). Hinzu kamen ganz systematisch und hart und dicht weitere gesetzliche Maßnahmen: Die jüdischen Kultusgemeinden verloren ihren Rechtsstatus, waren nur noch Vereine bürgerlichen Rechts, die einzelnen Juden hatten ihr Vermögen anzumelden und zu bewerten, eine große Anzahl weiterer Berufe durften sie nicht mehr ausüben, als Personalausweisersatz mussten sie sich eine Kennkarte mit einem großen „J“ ausstellen lassen, diese stets bei sich tragen und unaufgefordert bei Behörden u.a. vorzeigen, schließlich hatten sie die Zwangsnamen „Israel“ und „Sarah“ als weitere Vornamen anzunehmen.

Seinen grausamen Höhepunkt hatte das Schicksalsjahr 1938 dann im Novemberpogrom vom 9./10. November 1938. Man nennt das heute noch „Reichspogromnacht“, für die Nazis war das die „Reichskristallnacht“.

Der Pogrom bedeutete einen Rückfall in die Barbarei. In einer Nacht wurden die Errungenschaften der Aufklärung, der Emanzipation, der Gedanke des Rechtsstaats und die Idee von der Freiheit des Individuums zuschanden. Seit dem 15. Jahrhundert hatte es in Mitteleuropa eine solche Judenverfolgung nicht mehr gegeben. Und dabei war der Novemberpogrom nicht – wie die im Mittelalter – ein unorganisierter, unkontrollierter Ausbruch von Gewalttätigkeiten. Vielmehr war er regelrecht programmiert und in Szene gesetzt von staatlichen und quasi-staatlichen Instanzen (Wolfgang Benz).

Ganz beiläufiger Anlass, der den Nazis – wie schon bei dem Reichstagsbrand am Abend des 27. Februar 1933 – „hervorragend“ in ihre Verfolgungspolitik passte und den sie mit ungeheurer Propaganda für ihre Verbrechen ausnutzten, war das Attentat auf den Botschaftssekretär Ernst vom Rath (*1909). Vom Rath wurde am 7. November 1938 von dem 17-jährigen Juden Herschel Grynszpan (*1921) in der deutschen Botschaft in Paris tödlich verletzt und starb zwei Tage später. Diese unmittelbare Vorgeschichte des Novemberpogroms hatte ihrerseits eine Vorgeschichte, die sog. Polenaktion. Mit ihr wurden zwischen dem 27. und 29. Oktober 1938 seit langem in Deutschland lebende Juden polnischer Staatsangehörigkeit an die deutsch-polnische Grenze verschleppt. Die Blitzaktion der Gestapo hatte wiederum eine Vorgeschichte, die bis in den März 1938 zurückreichte. Das ganze Geschehen war nicht von vornherein so geplant, es entwickelte sich nach und nach und nahm einen verhängnisvollen Verlauf. Und das kam so:

Entsprechend Hitlers (1889-1945) Plan, ein unter Einschluss von Österreich das „Großdeutsche Reich“ zu errichten, marschierten am 12. März 1938 deutsche Truppen in die Alpenrepublik ein. Die Nazis erzwangen den Rücktriff des gewählten österreichischen Bundeskanzlers Kurt Schuschnigg (1897-1977) und nahmen unter dem Jubel der dortigen Bevölkerung die Macht an sich. Nach diesem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich fürchtete die polnische Regierung die Rückkehr von ca. 20.000 seit langem in Österreich lebenden Juden polnischer Staatsangehörigkeit, weil diese möglicherweise nicht unter der NS-Herrschaft leben wollten.

In dieser Sorge erließ das polnische Parlament am 31. März 1938 ein Gesetz, das die Möglichkeit vorsah, polnischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die länger als fünf Jahre ununterbrochen im Ausland gelebt hatten, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Zunächst geschah aber nichts. Das änderte sich mit der sog. Sudetenkrise im Sommer 1938 und dem „Münchner Abkommen“, das die Abtretung des Sudetengebiets in der Tschechoslowakei an Deutschland vorsah und den Einmarsch deutscher Truppen dort gestattete. Dadurch wurde die Sorge vor der Rückkehr polnischer Juden noch größer, lebten im Sudentengebiet doch zehntausende polnischer Juden, die ebenfalls zurückkehren konnten. Daraufhin erließ die polnische Regierung eine Verordnung, die die Überprüfung der Pässe von Auslandspolen vorsah. Alle konsularischen Pässe, d.h. alle im Ausland ausgestellten Dokumente, sollten ab dem 31. Oktober 1938 nur noch dann zur Einreise nach Polen berechtigen, wenn sie einen besonderen Überprüfungsvermerk erhalten hatten. In der Kürze der Zeit konnten und wollten die in Deutschland lebenden polnischen Juden sich diesen Vermerk nicht beschaffen. Damit drohten mit dem 30. Oktober 1938 zehntausende polnische Juden ihre Staatsangehörigkeit zu verlieren und staatenlos zu werden. Die deutsche Regierung hätte dann keine Möglichkeit mehr gehabt, die „Ostpolen“ nach Polen abzuschieben.

Dem kam die Gestapo zuvor. Ihr Chef Reinhard Heydrich (1904-1942) ließ zwischen dem 27. und 29. Oktober 1938 ca. 17.000 Juden polnischer Staatsangehörigkeit verhaften. Betroffen von der Aktion waren vor allem männliche Erwachsene. Sie wurden zunächst in Gefängnissen und Sammellagern festgehalten und dann mit bewachten Sonderzügen über die Grenze bei Neu Bentschen (Brandenburg)/Zbąszyń (Bentschen, Woiwodschaft Posen), Chojnice (Konitz, Pommerellen) und Beuthen (Oberschlesien) abgeschoben. Die Ausgewiesenen durften nur Nahrungsmittel für zwei Tage und wenige persönliche Habseligkeiten mitnehmen.

Die polnischen Grenzbehörden waren völlig überrascht und überfordert und agierten je nach Ort unterschiedlich. An manchen Grenzorten konnten die Ausgewiesenen ungehindert weiterreisen, ohne namentlich erfasst zu werden. In Zbąszyń versuchte man die Abgeschobenen zu registrieren bzw. ihre Pässe zu kontrollieren. Etwa 10.000 Ausgewiesene durften innerhalb der ersten zwei Tage in das Landesinnere weiterreisen. In Zbąszyń interniert wurden diejenigen, die in Polen keine Familienangehörigen bzw. Bekannten hatten, bei denen sie unterkommen konnten.

Einer der so Abgeschobenen war der spätere Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki (1920-2013), der gerade in Berlin sein Abitur gemacht hatte. Auch aus Koblenz wurden Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit verschleppt. Genau wissen wir das von der Familie Ramler. Seit Ende der 1920er Jahre lebten die Eheleute hier. Beide, der Ehemann Markus (*1899) und die Ehefrau Paula (Tauba), geb. Kruck (*1900), stammten aus Galizien, das damals zur Habsburger Monarchie gehörte (heute liegt diese Region in Südostpolen bzw. in der Westukraine). Als Handelsvertreter kam Markus Ramler viel herum und so im Jahr 1929 mit seiner Frau und ihrem älteren, 1926 geborenen Sohn Manfred nach Koblenz. 1931 kam hier ihr jüngerer Sohn Helmut zur Welt.

Obwohl sie Ostjuden waren, lebten sich die Ramlers in Koblenz bald ein. Um 1936 übernahm Tauba Ramler von der jüdischen Familie von der Walde deren im 1. Stock der Löhrstraße 28 betriebene Speisewirtschaft mit Pension. Die Stadt hatte aber den Betrieb nur unter sehr einschränkenden Bedingungen gestattet. Die Speisegaststätte und die Pension durften nur von Juden betreten werden. Dass sie überhaupt von Juden besucht werden durften, lag daran, dass denen von „arischen“ Gastwirten betriebene Restaurants verschlossen waren. Da – jedenfalls damals noch – Juden irgendwo auswärts essen und übernachten können mussten, ließ man solche Einrichtungen „nur für Juden“ zu.

Ende Oktober 1938 wurden die Eltern Markus und Paula Ramler und ihre beiden Söhne Manfred und Helmut hier festgenommen und an die deutsch-polnische Grenze verschleppt. Über ihr weiteres Schicksal ist nichts bekannt.

Unter den Verschleppten befand sich auch die Familie Grynszpan aus Hannover. Die Eltern hatten drei Kinder, zwei Töchter, die mit ihnen abgeschoben wurden, und den Sohn Herschel. Der Sohn lebte seit einiger Zeit illegal in Paris, sein Pass war vor einigen Monaten ungültig und er ausgewiesen. Anfang November 1938 erhielt er von seiner Schwester aus Zbąszyń (Bentschen) eine Postkarte mit der Schilderung ihres Schicksals. Und am 4. November 1938 las er in der jüdischen Zeitung „Pariser Zeitung“ über die Situation der Deportierten noch:

„1.200 dieser Menschen sind bereits erkrankt, mehrere hundert sind obdachlos. Da man Epidemien befürchtet, haben Ärzte des Roten Kreuzes und des jüdischen Kinderhilfswerkes (OSE) die Impfung gegen Typhus vorgenommen und 10.000 Aspirintabletten verteilt. Man meldet einige Fälle geistiger Störungen und Selbstmorde.“

Nach diesen Berichten kaufte sich Herschel Grynszpan am 7. November 1938 eine Pistole, suchte die deutsche Botschaft auf und gab fünf Schüsse auf den Legationssekretär Ernst vom Rath ab. Es war eine Tat aus Verzweiflung und Rache, ein Vergeltungswunsch eines jungen Einzelgängers. Anschließend ließ er sich ohne Gegenwehr festnehmen und der französischen Polizei übergeben. Bereits am Tag des Attentats verkündete die längst gleichgeschaltete NS-Presse die Tat Grynszpans sei ein Anschlag des „Weltjudentums“ und werde unabsehbare Folgen für die Situation der Juden in Deutschland haben.

Diese Nachrichten lösten eine Pogromstimmung in Deutschland aus und es kam zu ersten Gewalttätigkeiten schon am 7. November. Das waren (noch) „spontane“ lokale Aktionen, noch nicht von staatlichen und Parteistellen organisiert, sondern „nur“ von einzelnen Parteiaktivisten vor Ort. Insbesondere in Nordhessen organisierten sie am 7., 8. und 9. November gewalttätige Ausschreitungen. Das Geschehen spielte den Nazis in die Hände. Reichspropagandaminister Goebbels (1897-1945) schrieb in sein Tagebuch: „In Hessen große antisemitische Kundgebungen. Die Synagogen werden niedergebrannt. Wenn man jetzt den Volkszorn einmal loslassen könnte!“

Auch in Koblenz waren einige auf Krawall aus. So soll schon am Abend des 9. November 1938 ein SA-Mann in einer Kneipe geprahlt haben: „Wir sind alarmbereit, heute Nacht und morgen früh werden alle jüdischen Männer verhaftet und ins KZ Dachau geschickt!“

Am Nachmittag des 9. November 1938 starb dann vom Rath an seinen Verletzungen. Als Goebbels die Nachricht erfuhr, jubelte er: „Nun aber ist es gar.“

An diesem 9. November waren wie jedes Jahr alle Nazigrößen in München versammelt. Anlass war das Gedenken an den „Marsch auf die Feldherrnhalle“ – an den missglückten Hitler-Ludendorff-Putsch am 9. November 1923. Kernpunkt der Feierlichkeiten war wie stets der Kameradschaftsabend, bei dem sich die „alten Kämpfer“ um Hitler scharten. Diesen Rahmen nutzte Goebbels zur Inszenierung eines allgemeinen Pogroms. Als Hitler schon die Versammlung im Alten Rathaussaal in München verlassen hatte, machte sich Goebbels ans Werk. Gegen 22 Uhr verkündete er den Tod des Diplomaten und hielt eine hasserfüllte antisemitische Rede. Sie gipfelte in dem Appell nach Vergeltung und Rache. Goebbels verlangte, dass die Partei überall im Land „Demonstrationen“ gegen die Juden durchführen müsse. Allerdings sollte der Eindruck erweckt werden, dass es sich bei diesen Aktionen um „Ausdruck des spontanen Volkszorns“ handelte.

Die Goebbels-Rede war das Signal zum Losschlagen und Handlungsanweisung zugleich. Seine Weisungen wurden von allen anwesenden Parteiführern so verstanden, dass die Partei nicht nach außen als Urheber der Aktionen in Erscheinung treten, sie in Wirklichkeit aber organisieren und durchführen sollte. Dementsprechend gab ein großer Teil der anwesenden Parteigenossen die Weisungen in diesem Sinne sofort fernmündlich an die Dienststellen ihrer Gaue weiter.

Kurz darauf, um 23.55 Uhr, schickte der Chef des Geheimen Staatspolizeiamtes (Gestapa) in Berlin Heinrich Müller (*1900) ein geheimes Fernschreiben an alle Staatspolizeileitstellen mit folgenden Richtlinien für den Ablauf der Aktion und den angeblichen Volkszorn:

„1. Es werden in kürzester Zeit in Ganz (sic!) Deutschland Aktionen gegen Juden, insbesondere gegen deren Synagogen stattfinden. Sie sind nicht zu stören, jedoch ist im Benehmen mit der Ordnungspolizei sicherzustellen, dass Plünderungen und sonstige besondere Ausschreitungen unterbunden werden können.

2. Sofern sich in den Synagogen wichtiges Archivmaterial befindet, ist dieses durch eine sofortige Maßnahme sicherzustellen.

3. Es ist vorzubereiten die Festnahme von etwa 20 bis 30.000 Juden im Reiche. Es sind auszuwählen vor allem vermögende Juden. Nähere Anordnungen ergehen noch im Laufe dieser Nacht.

4. Sollten bei den kommenden Aktionen Juden im Besitz von Waffen angetroffen werden, so sind die schärfsten Maßnahmen durchzuführen. Zu den Gesamtaktionen können herangezogen werden, Verfügungstruppen der SS. sowie allgemeine SS. Durch entsprechende Maßnahmen ist die Führung der Aktionen durch die Stapo auf jeden Fall sicherzustellen. (…)“

Was dann folgte spielte sich überall in Deutschland nach dem gleichen Muster ab, wenn auch nicht überall genau zur gleichen Zeit und mit gleicher Intensität.

Wie in anderen Städten auch, gab die Gauleitung des Gaus Koblenz-Trier die Anweisungen für die sog. Judenaktion an die einzelnen Ortsgruppen weiter. Daraufhin bestellten die jeweiligen Ortsgruppenleiter bzw. deren Geschäftsführer durch besondere Kuriere ihre für den Ortsgruppenbereich zuständigen politischen Leiter bzw. Zellenleiter in die Geschäftsstelle der Ortsgruppe.

Der Beginn der Aktion auf Seiten der SS war in Koblenz offenbar vor 3 Uhr in der Frühe des 10. November 1938. Darüber gibt es wohl nur eine einzige Quelle. Sie stammt von einem gewissen Wilhelm Schultheis (1908-1963). Schultheis war hier vor Ort in Koblenz in doppelter Weise dabei: Einmal als SS-Sturmführer und zum zweiten als Mitinhaber der Schultheis-Brauerei in Weißenthurm, die in Koblenz am Florinsmarkt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Synagoge ein Bürogebäude unterhielt.

Bei seiner Vernehmung durch die Landeskriminalpolizei im Jahr 1949 schilderte er aus seiner Sicht das Geschehen ab etwa 3.00 Uhr in der Frühe. Dabei muss man die Aussage sehr kritisch würdigen. Schultheis war ein hoher SS-Mann, war Mitinhaber der Schultheis-Brauerei, die neben der Synagoge ein Getränkelager betrieb und er war an und in der Synagoge Bürresheimer Hof zur Tatzeit „anwesend“. Ein Licht wirft auf ihn auch der Umstand, dass er mit Wirkung vom 9. November 1938 und formell am 20. April 1939 – das war Hitlers 50. Geburtstag – zum Obersturmführer befördert wurde.

Gleichwohl ist seine Aussage wichtig. Als wahrheitsgemäß – und deswegen wird sie hier zitiert – wird man die Uhrzeiten und die Geschehensabläufe ansehen können. Danach ging der Befehl zum Pogrom in Koblenz (kurz?) vor 3 Uhr morgens ein. Dann fuhren die maßgeblichen SS-Leute in Koblenz zur Synagoge und sahen den Pogrom, der noch wütete bzw. – was weniger wahrscheinlich war – gerade zu Ende gegangen war.

Die Synagoge mit dem links daneben (mit dem Tor zur Synagoge) gelegenen Gebäude der Schultheis-Brauerei.

Die Synagoge mit dem links daneben (mit dem Tor zur Synagoge) gelegenen Gebäude der Schultheis-Brauerei.

(Bildquelle: Stadtarchiv Koblenz)

Hier die Aussage des SS-Sturmführers Wilhelm Schultheis:

„Zurzeit der Koblenzer Judenaktion war ich in Koblenz anwesend. In der fraglichen Nacht, etwa gegen 3 Uhr, wurde ich durch den Kraftfahrer des SS-Abschnittsführers Hintze zu dessen Wohnung, Bismarckstraße gerufen. Ich begab mich zu Fuß zu dessen Wohnung und Hintze erklärte mir, dass er von Wiesbaden den Befehl bekommen habe, Synagogenbrandstiftungen zu verhindern. Da er gehört habe, dass die Synagoge auf dem Florinsmarkt in Brand gesteckt werden solle oder schon sei, habe er sich verpflichtet gefühlt, mir dies mitzuteilen, weil unmittelbar unser Grundstück an die Synagoge grenze. Nach dieser Mitteilung fasste ich den Entschluss, mich zum Florinsmarkt zu begeben und ich versuchte, den Kraftfahrer unserer Firma zu erreichen, was mir jedoch nicht gelang. Hintze selbst begab sich mit seinem Kraftwagen und noch drei weiteren Personen, das waren der Kraftfahrer, der Adjutant Dlabal und ein Schreiber, dessen Name mir unbekannt ist, zum Florinsmarkt, während ich selbst mittels einer Taxe, die ich am Bahnhof bestellt hatte, nachfolgte.

Als ich auf dem Florinsmarkt ankam, wandte ich mich an eine Person mit der Frage, ob es brennen würde. Ich erhielt zur Antwort: ‚Ich glaube nicht‘, auch sah ich keinen Feuerschein. Ich begab mich in den Vorhof der Synagoge, woselbst sich einige Personen befanden, die ich aber nicht kannte, und ich erkundigte mich, was hier geschehen sei. Hintze selbst habe sich inzwischen mit seinen Begleitern in das Innere der Synagoge begeben, kam nun die Treppe herunter und sagte, dass es nicht brenne, ich könne mich wieder nach Hause begeben. Außer der Vorhalle und dem Vorraum der Synagoge habe ich keinen weiteren Raum betreten. Ob mir Hintze etwas von der Demolierung gesagt hat, weiß ich heute nicht mehr. In allererster Linie interessierte ich mich ja dafür, ob in der Synagoge ein Brand ausgebrochen sei, damit ich im Falle eines Brandes bezüglich meines Grundstücks entsprechende Sicherheitsmaßnahmen treffen konnte. Ich hatte mich ca. 10 Minuten dort aufgehalten und fuhr mit derselben Taxe wieder nach Hause. Den Namen des Taxifahrers konnte ich bis heute trotz eingehender Recherchen nicht mehr ermitteln. Hintze und die anderen Mitinsassen seines Wagens sind dann weitergefahren, soweit ich mich erinnern kann nach Neuenahr.

Auf Vorhalt: Ich habe mich an der Demolierung der Synagogeneinrichtung in keiner Weise beteiligt. Wenn von dritter Seite die Behauptung aufgestellt wird, dass ich mich an der Zerstörung aktiv beteiligt hätte, so entspricht dies nicht den Tatsachen, denn keine Person wird den Beweis bringen können, mich dabei gesehen zu haben.

Auf Vorhalt: Da der eigentliche Synagogenraum nach hinten liegt – man kann diesen vom Florinsmarkt aus nicht sehen – und man daher auch keinen Feuerschein sehen konnte, musste ich, um dies festzustellen, mich in den Vorraum der Synagoge begeben.“

Wohl einige Stunden später machte sich der 10-jährige Werner Appel (1928-2018), ein „Halbjude“, von der Wohnung der Mutter in der Eltzerhofstraße in der Altstadt auf den Weg, um das Geschehen um ihn herum zu beschauen. Später erzählte er:

,,Also ich war erst in der Balduinstraße, da hatten wir ein befreundetes Ehepaar, Familie Süßmann. Und die hatten eine behinderte Tochter. Und dann kam ich in die Wohnung rauf, die war komplett demoliert. Die wohnten im ersten Stock, und die Meta, das vergesse ich bis heute nicht, die saß in der Ecke und hatte epileptische Anfälle und hat geschrien und geschrien. Und das war mir irgendwie unangenehm. Ich hatte Angst. Die haben alles verwüstet. Die haben alles von den Wänden gerissen, sogar die Elektroleitungen. Damals hatte man noch KuLU-Leitungen (Stoffisolierte Leitungen in Metallrohren) verlegt, die waren auf den Wänden drauf . Die hat man rausgerissen. Die ganze Wohnung war zerstört. Ich bin dann über so eine Straße, die es heute gar nicht mehr gibt, runter an die Ecke. Da war das Schuhhaus Bernd.

Geschäft Schuhhaus Bernd (Balduinstraße/Ecke Görgenstraße)

Da hat man die ganzen Schaufenster eingeschlagen. Die Schuhe lagen auf der Straße. Nebendran war eine Seifenfirma, Krepele, ich glaube die gibt‘s heute noch. Da haben sie die ganze Seife geklaut und haben das in den Schuhladen reingeworfen. Also die Schuhe waren alle weiß. Sah schlimm aus. Unser Arzt in der Kornpfortstraße, das Ehepaar Stern. Der Mann war Arzt und die Frau war Kinderärztin. Und der hatte einen Rembrandt gehabt. Und die Nazis haben bei der Hausdurchsuchung nicht gewusst, was das ist, und haben ein großes Messer genommen und das Bild zerschnitten.

Und dann bin ich zur Synagoge. Ein Menschenauflauf. Da schauten auch Menschen aus den Fenstern und unten vor der Synagoge waren die Möbel und Bänke. Die haben die ganzen Bildstühle auch rausgeworfen. Die Thorarollen, die hat man weggebracht, und in einer Zelle zwischengelagert. Manche haben geklatscht. Manche haben den Kopf geschüttelt. Und die Hitlerjugend hat geholfen, die Möbel wegzubringen. Man konnte sie ja hier nicht anzünden wegen der umliegenden Häuser. Und hier auf dem Platz hat man Bücher gebracht und die verbrannt und alle haben gegrölt. Das waren Bücher von Thomas Mann, Heinrich Heine, ja alle die bei Nazis unbeliebt waren. Das nannte man entartete Kunst.''

Zu den Verwüstungen bei dieser sog. Judenaktion waren die politischen Leiter der einzelnen Ortsgruppen der NSDAP aufgerufen. Dabei wurden sie von der SA, der SS, der Hitler-Jugend und auch Privatleuten wie Nachbarn der betroffenen Juden unterstützt. Auch einige Gestapoleute beteiligten aktiv an der „Aktion“. Das taten sie aus freien Stücken und ohne Einverständnis des Leiters der Koblenzer Gestapo(leit)stelle, der angeordnet hatte, sich „neutral" zu verhalten. Gegen sie wurde deshalb sogar ein Verfahren eingeleitet, das dann aber nach einem Fernschreiben des Gestapa in Berlin seine Erledigung fand.

Damals hatte die NSDAP Koblenz in insgesamt 9 Ortsgruppen eingeteilt:

1. Ortsgruppe Altstadt

2. Ortsgruppe Roon

3. Ortsgruppe Mitte

4. Ortsgruppe Schenkendorf

5. Ortsgruppe Süd

6. Ortsgruppe Falkenstein

7. Ortsgruppe Karthause

8. Ortsgruppe Lützel

9. Ortsgruppe Neuendorf

Von diesen Ortsgruppen beteiligten sich an den Zerstörungen und Verwüstungen vor allem die Ortsgruppen Altstadt, Mitte und Roon, aber auch die Ortsgruppen Schenkendorf und Falkenstein. In dem Bereich der anderen Ortsgruppen gab es fast keine Zerstörungen. Von Lützel wird sogar berichtet, dass dort keinem Juden etwas geschehen sei, der überwiegende Teil der Bevölkerung habe zu den Juden gehalten.

Die Vorfälle bei dem Pogrom wurden erst nach der Befreiung vom Faschismus aufgeklärt. Das geschah durch Vorermittlungen der Kriminalpolizei, die in dem Bericht der Landeskriminalpolizei Abteilung Koblenz, Kriminalrat Zimoch, vom 10. September 1949 zusammengefasst wurden. Sie führten dann zu dem Strafprozess gegen Wilhelm Elzer (*1911) und 12 anderen, der mit dem Urteil des Landgerichts Koblenz vom 12. Juli 1951 (9 KLs 8/51) beendet wurde. Aus diesem Verfahren wissen wir etwas über die Aktionen von den Ortsgruppen Roon und Mitte und weniges auch aus dem Bereich anderer Ortsgruppen. Angeklagt waren aber nur Mitglieder der Ortsgruppen Roon und Mitte.

Auffällig ist dabei, dass es keine Anklagen gegen Mitglieder der Ortsgruppe Altstadt gab, obwohl es dort zahlreiche Verwüstungen gegeben hatte und auch die Synagoge am Florinsmarkt zerstört wurde. Dabei gab es – wie der Zeitzeuge Werner Appel schilderte – dafür zahlreiche Zuschauer, die das Geschehen miterlebten und klatschten oder den Kopf schüttelten sowie Hitler-Jungen, die die Möbel wegschafften. Nach dessen Angaben sollen dabei sogar Bücher verbrannt worden sein. All das hat nicht zu Berichten der Zuschauer u.a. und erst recht nicht zu Ermittlungsverfahren gegen die für diese Verwüstungen zuständige Ortsgruppe Altstadt geführt.

Zudem waren diese Ermittlungen schwierig und langwierig und haben diese Vorfälle nur teilweise aufklären können. Es gelang noch eher, die einzelnen Tatorte festzustellen als die Täter. Schon damals wurde das als unbefriedigend empfunden. In dem Bericht über die Ermittlungen aus dem Jahr 1949 hieß es einleitend:

„Trotz eingehender Ermittlungen und gehaltener Rückfragen bei der jüdischen Kultusgemeinde sowie bei den noch in Koblenz lebenden Juden war es nicht möglich, ein genaues Bild über die Vorgänge in der bekannten Kristallnacht zu bekommen, da die Geschädigten teils ausgewandert und zum großen Teil deportiert und in den Lägern umgebracht worden sind. In der Zeit vom 22.3.1942 bis 28.2.1943 wurden aus dem Stadt- und Landkreis Koblenz 867 Juden deportiert. Die hier noch in Koblenz größtenteils in Mischehe lebenden Juden sind nicht in der Lage, positive Angaben über die Vorgänge in der Kristallnacht machen zu können, da deren Wohnungen nicht zerstört wurden, und sie ihre Aussagen nur vom Hörensagen machen können. Die Personen, die während der fraglichen Zeit mit Juden in einem Haus gemeinsam gewohnt hatten, halten mit ihren Aussagen zurück und der Unterzeichnete hat während den Vernehmungen den Eindruck gewonnen, dass gerade diese Leute mehr wissen als sie sagen.“

Die folgende Darstellung der Geschehnisse muss demnach unvollständig sein. Sie ist mit Sicherheit mit Fehlern behaftet, mit Fehlern, die von anderen übernommen wurden und eigenen, die neu dazugekommen sind. Besser hat es der Autor nicht vermocht. Grundlage dafür sind die Feststellungen in dem Urteil des Landgerichts Koblenz vom 12. Juli 1951, ergänzt durch den Bericht der Landeskriminalpolizei vom 10. September 1949. Außerdem sind hier Berichte einiger Zeitzeugen eingearbeitet, die diese in den 1980er Jahren vor allem den damaligen Vorsitzenden der Christlich-Jüdischen Gesellschaft für Brüderlichkeit und Lehrern Hildburg-Helene Thill und Elmar Ries gegeben und die diese in ihren seinerzeit erschienenen Publikationen veröffentlicht haben.

Laut Urteil des Landgerichts Koblenz erhielt der Ortsgruppenleiter der Ortsgruppe Mitte Wilhelm Krings (*1901) am 10. November 1938 gegen 4 Uhr – damals hatten die Verwüstungen in der Synagoge schon einige Zeit begonnen - einen Anruf des Adjutanten des Gauleiters namens Lehwalder. Lehwalder informierte ihn über die geplanten Aktionen und befahl, in Zivil mit seiner Ortsgruppe zu erscheinen. Krings ließ dann durch seinen Propagandaleiter Klos zuverlässige politische Leiter zum Büro der Ortsgruppe bestellen und fuhr mit dem Fahrrad selbst dorthin. Im Büro erreichte ihn telefonisch der Befehl der Gauleitung, die jüdischen Wohnungen zu zerstören, weiter hieß es, dabei dürfe aber kein Mensch ums Leben kommen und kein Gegenstand gestohlen werden. Nach dementsprechender Instruierung seiner politischen Leiter schickte Krings diese in den Bereich seiner Ortsgruppe. Dort wurden in der Görgenstraße und Balduinstraße gelegene Wohnungen und Geschäfte der jüdischen Mitbürger zerstört. Ausdrücklich im Urteil genannt wurden die Familien Süßmann, Süßmund, Haas, Bernd und Schmitz.

Damit richtete der Trupp der Ortsgruppe Mitte die Verwüstungen an, von denen der Zeitzeuge Werner Appel in der Wohnung Süßmann (wohl Balduinstraße 17 oder 18) und im Schuhgeschäft der Gebrüder Sally (*1883) und Alfred Bernd (*1886) (Balduinstraße/Ecke Görgenstraße, Balduinstraße 41) in der Balduinstraße berichtete. Eine Altstädterin ergänzte die Darstellung noch wie folgt: „Die Balduinstraße war in der ‚Reichskristallnacht‘ voller Leute, die viele Dinge aus den zerschlagenen jüdischen Geschäften gut gebrauchen konnten.“

In dem Urteil heißt es weiter, dass die Wohnung der Familie Süßmann (offenbar die von Werner Appel erwähnte Familie Süßmann) nicht nur demoliert wurde, sondern der Bildberichterstatter des „Koblenzer Nationalblatts“ Herbert Ahrens dort ein Motiv für die Zeitung suchte, mit dem die Juden diffamiert werden konnten. Daraufhin fotografierte er verschiedene Lebensmittel, von denen drei Fotos in der Zeitung mit einem entsprechenden Text so abgedruckt wurden, dass die Juden als Hamsterer erschienen. Anschließend folgte er den Männern, die den Familienvater Süßmann auf die Straße zerrten. In dieser Positur nahm der Reporter den so gedemütigten Juden auf. Dieses Bild wurde dann aber nicht veröffentlicht, weil das Blitzlicht versagte und kein Bild lieferte.

In gleicher Weise wurde auch der über dem Schuhgeschäft der Gebrüder Bernd mit seiner Familie, mit seiner Frau Else, geb. Dachauer (*1901) und den 1926 geborenen Zwillingen Bernhard und Johanna wohnende Bernd (im Urteil ohne Vornamen genannt, wohl Alfred Bernd) misshandelt.

Alfred Bernd

Alfred Bernd

Zwillinge Johanna und Bernhard Bernd

Wie es im Urteil heißt, wurde Bernd nur mit Pantoffeln und dem Nachthemd bekleidet, von mehreren Männern auf die Straße gezerrt. Dem Trupp hatte sich der Anwohner Dietz (*1886) angeschlossen und dann bei den Misshandlungen mitgemacht. Wie es im Urteil weiter heißt, beschimpfte er Bernd mit den Worten: „Du stinkiger Jude“. Schließlich fiel Bernd vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, ihn als alten Koblenzer Bürger doch in Ruhe zu lassen und sagte zu Dietz: „Ich war doch auch im Krieg.“ Trotzdem trieb er Bernd weiter und versetzte ihm einen Fußtritt.

Dies waren nicht die einzigen Fälle solcher Demütigungen. Das Urteil erwähnt noch, dass ein älteres jüdisches Fräulein von mehreren Männern gewaltsam durch die Balduinstraße geführt wurde.

Wohl im Nachbarhaus der Süßmanns, im Haus der Familie Hermann und Rosa Schmitz, Balduinstraße/Ecke Görgenstraße, Görgenstraße 40) wurde der Ortsgruppenleiter Krings, der die Organisation leitete, selbst aktiv. Erst schlug er mit einer längeren Holzstange die Fenster im 1. Stock des Hauses Schmitz ein, dann beteiligte er sich an der Zerstörung der Wohnung. Dabei flehte ihn die Ehefrau Rosa Schmitz an, ihr doch etwas ganz zu lassen, indem sie sagte: „Lasst mir doch wenigstens das da.“ Krings antwortete darauf: „Nein, gar nichts.“. Der Trupp setzte dann seine Zerstörungen in der Wohnung fort.

Im Bereich der Balduinstraße/Ecke Görgenstraße wohnten noch andere jüdische Familien. So im selben(?) Haus wie die Bernds, Balduinstraße 41, die Familie Kaufmann. Der Ehemann Hermann Kaufmann war Altwarenhändler. Er hatte mit seiner Frau Hedwig, drei Söhne, die hier zur Schule gingen. Der Zerstörungstrupp demolierte auch ihre Wohnung.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in der Görgenstraße 6, wohnten die Eheleute Alfred (*1889) und Ida Stern, geb. Salomon (*1895).

Eheleute Alfred und Ida Stern.

Von Zerstörungen in ihrer Wohnung ist nichts bekannt. Das ist aber anzunehmen, denn der Ehemann Stern wurde festgenommen und zur Gestapo gebracht. Das geschah sicherlich in der Wohnung der Sterns und wohl auch, nachdem diese verwüstet worden war.

Sicher ist hingegen, dass die ganz in der Nähe des Schuhhauses Bernd gelegene Wohnung der Witwe Rosa Rosenblatt in der Görgenstraße 31 verwüstet wurde. Darüber berichtete die Tochter Irene Rosenblatt, verh. van der Oest. Irene war damals. bereits 23 Jahre alt und arbeitete in einem jüdischen Haushalt in Köln. Später erzählte sie, wie sie in Köln von dem Pogrom erschüttert hörte und sich dann auf den Weg nach Koblenz machte:

Irene Rosenblatt (verh. van der Oest) mit ihrer Mutter Rosa.

„Als ich dort (in Köln, Erg. d. A.) von den entsetzlichen Zerstörungen von Synagogen, Geschäften und auch Privathäusern sowie von den unmenschlichen Behandlungen von jüdischen Mitbürgern zum Teil mit Todesfolge hörte, habe ich sofort um meine Mutter und meinen Bruder Kurt in Koblenz gebangt. Sofort am Morgen des 10. November 1938 fuhr ich mit dem Zug in meine Heimatstadt. Mit großem Bangen lief ich zu meinem Elternhaus, und in unserer Wohnung fand ich ein entsetzliches Chaos vor. Alle Zimmer waren zerstört: die Küche, das Wohnzimmer und die Schlafzimmer. Die Möbel waren mit Gewalt zerstört worden, die Betten aufgeschlitzt, die Lebensmittel unbrauchbar.

Ich konnte eigentlich gar nicht begreifen, was da geschehen war und vor allem warum. Fassungslos stand ich vor der unsinnigen Zerstörung in unserem Familieneigentum. Ich rief nach meiner Mutter. Aber sie antwortete nicht. Wo war sie? Was war mit ihr geschehen? Ich hatte so viel Schreckliches gehört, dass mich nun eine große Angst um meine Familienangehörigen erfasste. Ich lief zu unseren Nachbarn und erkundigte mich. Aber niemand wusste etwas. Sie warnten mich und rieten mir wegzulaufen, weil es hier sehr gefährlich sei. Ich eilte voll Angst zu Freunden und Bekannten. Alle standen unter dem Eindruck dieses wahnsinnigen Tages. Von meiner Mutter wussten sie leider nichts. Traurig musste ich die Suche aufgeben, mich der Qual der Ungewissheit und Angst überlassen.

So verließ ich an diesem trostlosen Tag eine völlig demolierte Wohnung und fuhr nach Köln an meine Arbeitsstelle zurück. Erst später erfuhr ich, dass meine Mutter bei einer Freundin rettenden Unterschlupf gefunden hatte. Sie hatte unsere Wohnung fluchtartig verlassen müssen, als vier SS-Männer eingebrochen waren und wie Wahnsinnige gewütet hatten.“

Zerstörungen gab es nicht nur in der Balduinstraße und der Görgenstraße sowie im Einmündungsbereich beider Straßen und dann weiter in der Görgenstraße in Richtung des heutigen Zentralplatzes, sondern auch in der entgegengesetzten Richtung der Görgenstraße im Entenpfuhl und am Plan. In dem Urteil wird ausdrücklich eine „Aktion“ im Haus Entenpfuhl 17 (heute: Bekleidungshaus Wirtz) beschrieben. Dort hatte der Metzger Kaufmann seine Wohnung. Auch sie wurde zerstört. Daran beteiligte sich ein unmittelbarer Nachbar der Familie Kaufmann, zu dem es in dem Urteil heißt:

„Die Jüdin Frau Kaufmann (hat) einen Tag nach der sogenannten Kristallnacht (einer vom Gericht vernommenen Zeugin, Erg. d. A.) bei einem Besuch in ihrer zerstörten Wohnung gesagt, der nächste Nachbar, Herr Schmidt, der das Kohlengeschäft habe, sei ebenfalls in ihrer Wohnung gewesen. Frau Kaufmann erklärte dabei der Zeugin, sie hätte dem Angeklagten (Schmidt, Erg. d. A.) gesagt: ‚Herr Schmidt, wir haben Ihnen doch niemals etwas getan.‘ Einige Wochen nach den Ereignissen sprach Fräulein Kaufmann, eine Tochter der Frau Kaufmann, im Zuge nach Urmitz den ihr näher bekannten Zeugen (…) an. Hierbei erzählte sie, der Schmidt sei auch in ihrer Wohnung gewesen. Frau Kaufmann hätte ihm gesagt: ‚Aber wir sind doch Freunde.‘ Der Zeuge bekundet weiter, Fräulein Kaufmann habe ihm gesagt, Schmidt hätte auch einen Schrank angefasst. Dem gleichen Zeugen berichtete später der Ehemann Kaufmann, Schmidt sei in der Wohnung gewesen und habe sich dort ‚radikal‘ aufgeführt. Die Zeugin (…) bekundet, etwa einen Tag nach der Judenaktion sei Frau Kaufmann zitternd und verstört bei ihr erschienen und habe ihr erzählt, man hätte ihre Möbel zum Fenster hinausgeworfen. Als der Kohlenhändler die Möbel gerade in den Händen gehalten habe, um sie hinauszuwerfen, hätte sie sich ihm zu Füßen geworfen und gesagt: ‚Kennen Sie denn Ihre alten Kunden nicht mehr?‘“

Zwei Häuser weiter, im Entenpfuhl 19, hatte der Trupp ebenfalls gewütet. Eine junge Schaulustige, die am frühen Morgen des 10. November dort vorbeiging, erzählte später, dass ihr beim Anblick des Hauses ganz entsetzlich zumute gewesen sei: „Die Fenster im 1. Stock waren entzweigeschlagen. Ein Vorhang hing zerfetzt aus dem Fenster heraus. Durch die dunklen Tapeten (grau mit lila) sah das entsetzlich aus. Überall Glasscherben. Man lief über eine Schicht davon. Zerbrochene Stühle, Möbelstücke und Hausgeräte lagen auf dem Boden. Heute noch habe ich das Bild der grauenerregenden Fensterruinen mit der heraushängenden Gardine nicht vergessen und werde es auch nie tun.“ Wie die Frau sagte, habe sie diesen Anblick nicht mehr ertragen können und sei umgehend nach Hause gegangen,

Wohl derselbe Trupp setzte seine Verwüstungen am Plan fort. Dabei erzählte später die schon erwähnte Altstädterin: „Der Frau Betty Vogel, Korsettgeschäft, Am Plan 20 (heute das Geschäft „Yasi who…?, Erg. d. A.) hatte man die Schaufensterscheibe völlig zertrümmert, die Schaufensterpuppen auf den ‚Plan‘ geworfen, und am Morgen des darauffolgenden Tages trampelten die Leute, Erwachsene, auf diesen Puppen herum, amüsierten sich darüber, dass sie nur mit Unterwäsche bekleidet waren.“

Dieselbe Altstädterin erzählte auch, dass das Haus am Plan 30 (damals Herrenkonfektionsgeschäft Gottschalk, später Geschäftshaus Prümm) in Mitleidenschaft gezogen war. Dort hatte die Horde Tapeten von den Wänden gerissen, Fensterscheiben waren eingeschlagen und die Scherben lagen auf dem Plan.

Eine Passantin, die am Morgen auf dem Weg zur Arbeit war und am Kaufhof einen Kollegen traf, sah auf dem Weg zu den „Vier Türmen“ zahlreiche zerstörte Geschäfte. Später sagte sie:

„Ich schaute nach links und sah einen zerstörten Laden. Die Fensterscheiben waren zerbrochen. Ich blickte meinen Kollegen an und rief: ‚Um Gottes Willen!‘ Und dann konnte ich nicht weitersprechen. Der Schreck saß mir in allen Gliedern. Ich hatte inzwischen noch weitere zerstörte Geschäfte erkannt. Der Kollege sagte: ‚Hier ist ja Furchtbares passiert!‘ Rechts und links schauend, wurde uns immer deutlicher, dass dieser schreckliche Vorgang, die Zerstörung so vieler jüdischer Geschäfte, ein schlimmes Fanal war.“

Es ist nicht bekannt, welche Ortsgruppe diese Zerstörungen verübt hatte. Es war wohl nicht die Ortsgruppe Roon. Sie hatte zwar mehrere Zerstörungstrupps, war aber insgesamt eher von der Roonstraße aus in Richtung Süden aktiv.

Einer dieser Trupps der Ortsgruppe Roon stand unter der Führung ihres Ortsgruppenleiters Dietzler und des Ortsgruppengeschäftsführers Dunkel. Aus dem Urteil wissen wir, dass dieser Trupp die Rizzastraße, Löhrstraße, Mainzerstraße, Bismarckstraße und den Prinzess-Luisen-Weg durchkämmte.

Im Urteil heißt es dazu, die Rabauken hätten sich nach dem Treffen im Büro der Ortsgruppe zunächst in die Rizzastraße 27 in das Haus des Kaufmanns Siegfried Cohn (*1876), Inhaber des Schuhgeschäfts Fischel, begeben. Man habe es jedoch ohne Zerstörung verlassen, nachdem seine Frau Selma, geb. Meier (*1888) erklärt hätte, die SA sei bereits da gewesen. Was sich zuvor abgespielt hatte, erfuhr ein Lieferant, der wenig später an der Haustür klopfte. Ihm öffnete der verängstigte Siegfried Cohn und fragte mit zittriger Stimme: „Was wünschen Sie?“. Als er zur Antwort bekam, der Anklopfende wolle die Kohlen bringen, atmete Cohn erleichtert mit den Worten auf: „Ach so, ich dachte schon, sie kämen wieder. Dreimal waren sie diese Nacht bei mir. Was die Ersten noch übrigließen, schlugen die Zweiten kaputt. Und was die Zweiten vergaßen, schlugen die Dritten kurz und klein.“ Beim Abliefern der Kohlen sah der Lieferant, dass der ganze Keller und das Haus voll zerbrochener Stühle, Schränke und Betten waren, überhaupt war alles zu Kleinholz geschlagen. Beim Anblick der Schäden und der verzweifelten Menschen schämte sich der Mann, wie er später erzählte, ein Deutscher zu sein, so etwas ansehen zu müssen und weinte mit der Familie Cohn.

Auch wenn es im Urteil nicht ausdrücklich festgestellt wurde, ist aber davon auszugehen, dass dieser Trupp dann auch die gegenüberliegende Wohnung in der Rizzastraße 36 (heute Hotel Brenner) der Familie Wilhelm (*1879) und Jenny Kahn, geb. Salomon (*1888) verwüstet hat.

Familie Wilhelm und Jenny Kahn mit ihren beiden Kindern Margot und Rudi

Familie Wilhelm und Jenny Kahn mit ihren beiden Kindern Margot und Rudi

Ihre Tochter Margot Kahn, verh. Sommer (*1920), schilderte das damalige Geschehen wie folgt:

„Am 10. November 1938 schellte es gegen 6 Uhr heftig an unserer Wohnung. Ich war damals 18 Jahre alt und öffnete die Tür. Fünf oder sechs mir unbekannte Männer in Zivil standen vor der Tür. Sie hatten Äxte und Hämmer in der Hand. Einer fragte: „Sind Sie Juden?“ Ich antwortete: „Ja.“

Daraufhin zertrümmerte er mit einem Hammer sofort den großen Spiegel im Flur. Dann eilten sie ins Wohnzimmer und stürzten den Bücherschrank um. Sie schlugen heftig auf seine Rückwand und zerstörten sie. Dann stürzten sie ins Schlafzimmer, wo sie auch ihr Zerstörungswerk verrichteten. Die Federbetten wurden aufgeschlitzt, so dass die Federn flogen. Die Männer verteilten sich in die verschiedenen Räume, und je einer zerstörte die dort befindliche Wohnungseinrichtung. Kein Teller blieb erhalten, kein Spiegel, kein Glas. Die Möbel waren fast alle zertrümmert. Es ging alles sehr schnell.

Mein Vater zog eiligst einen Anzug über den Schlafanzug, um überhaupt nach draußen gehen zu können. Er sollte nämlich zur Polizei mitkommen. Wir waren in größter Angst.

In einem Zimmer wohnte als Gast Hermann Mayer, der sehr schwerhörig war. Gegen seine Tür schlug man heftig, aber er öffnete nicht die verschlossene Tür, weil er nichts vernahm. Die Untäter brachen die Tür auf und jagten Herrn Mayer im Schlafanzug auf die Straße und traten ihn dabei brutal.

Zur gleichen Zeit war im gleichen Haus Herr Joseph Schubach am Fenster, um Luft zu holen, weil er herzkrank war. Als er die Abführung meines Vaters und die unmenschliche Behandlung von Herrn Mayer sah, bekam er vor Schrecken und Entsetzen einen Herzschlag und verstarb auf der Stelle. Sein 17-jähriger Sohn Julius Schubach, der sehr religiös und stellvertretender Kantor der Jüdischen Kultusgemeinde war, führte die Beerdigung am folgenden Tag durch, was für einen Jugendlichen nach jüdischem Brauch eine außergewöhnliche Beanspruchung war.

Die eingedrungenen Männer waren sich nicht klar, ob sie nur Männer oder auch Frauen verhaften sollten. Deshalb nahmen sie meine Mutter und mich mit zur Polizeidienststelle am früheren Kaiser-Wilhelm-Ring (heute: Friedrich Ebert-Ring). Dort fragte ich: Darf ich meinem Vater Kleider bringen? Man erwiderte mir schroff: Er braucht nichts!

Darauf wurden wir Frauen entlassen. Wir bangten um unseren Vater und Herrn Mayer, dass sie ins KZ Dachau kommen würden, denn davon war in letzter Zeit die Rede gewesen. Wir gingen zurück und zur Ursulinenschule (heute: Bischöfliches Cusanus-Gymnasium), wo wir eine Tasse Kaffee erhielten. Dann versuchten wir, im heimischen Chaos etwas Ordnung zu schaffen. Mehr war nicht möglich.

Erst nach fünf Tagen kam Vater aus dem Gefängnis der Gestapo (Vogelsang 1) heraus. Er war im I. Weltkrieg deutscher Soldat gewesen, hatte in Verdun gekämpft, war dort als Frontsoldat schwer verwundet worden, hatte das „Eiserne Kreuz“ erhalten und war bereits fast 60 Jahre alt. Diese Tatsachen hatten ihn noch vor dem KZ bewahrt.

Mein Bruder Rudi, der in Frankfurt auf einer technischen Schule war, kam spät am Abend nach Hause. Nur einen Schlafanzug und eine Zahnbürste brachte er mit. Seinen Hut hatte er tief ins Gesicht gezogen, weil er Angst hatte, im Zug und auf dem Weg nach Hause verhaftet zu werden.“

Wie es in dem Urteil heißt, ging dieser Trupp der Ortsgruppe Roon dann in die Löhrstraße.

Höchstwahrscheinlich setzte dieser Trupp auf dem Weg in die Löhrstraße seine Zerstörungstour auch im Haus Brasch in der Rizzastraße 40 (heute Rizzastraße/Ecke Bahnhofstraße im Bereich des Hauptgebäudes der Sparkasse Koblenz) fort. Dort in dem wunderschönen Haus mit einem großen Garten lebte nach dem Tod ihres Mannes Isidor (*1864) und der Emigration ihres jüngeren Sohnes Walter (*1896) mit seiner Familie und dem Wegzug ihres älteren Sohnes Ernst (*1891) mit Familie nach Frankfurt nur noch die Witwe Emma Brasch, geb. May (*1867).

Eheleute Dr. Isidor und Emma Brasch

Am frühen Morgen des 10. November 1938 fiel eine ganze Horde Nazis in das Haus ein und demolierte es. Bereits im Eingangsbereich rissen die Männer die Kacheln von den Wänden und beschädigten das Treppenhaus. Ihre Verwüstung setzten sie in der Wohnung fort, in der sie die 71-jährige Emma Brasch antrafen. Die Nazis zerhackten einen großen Teil der Möbel und plünderten den Inhalt von Schränken. Die entsetzte alte Dame zerrten sie aus der Wohnung, schleppten sie in den Garten, sperrten sie dort ein und machten von ihr, im Nachthemd, ein Foto – um es später in dem Hetzblatt „Der Stürmer“ zu veröffentlichen und damit die Juden insgesamt lächerlich zu machen.

In der Löhrstraße angekommen, brach der Trupp – wie es im Urteil heißt – in das Geschäft des Juden Oster ein und demolierte die Einrichtung. Gemeint ist offenbar die Lederhandlung Oster, die in der Löhrstraße 123 ihr Geschäft hatte. Dort warf der Ortsgruppenleiter Dietzler eine Maschine um und erklärte dabei den anwesenden Männern seines Trupps: „So wird das gemacht.“ Eine anderer seines Trupps machte ihm es nach und warf eine Stellage um.

Im selben Haus, in der Löhrstraße 123, wohnte auch die Familie Bernd, Vater Sally (*1883), Mutter Paula, geb. Wolff (*1892) und Sohn Adolf (Addi) Bernd (*1921).

Familie Sally Bernd

Auch deren Wohnung wurde verwüstet. Später berichtete eine Mitbewohnerin des Hauses darüber:

„Mehrere Männer brachen gewaltsam die Wohnungstür bei Bernds auf und schlugen mit Äxten und Hämmern Wohnzimmer, Speisezimmer und in der Küche alles restlos kurz und klein. Mit Messern schlitzten sie Sessel, Sofa, Matratzen etc. auf. Das Büffet wurde hochgehoben und umgestürzt mit allem was darin war. Porzellan, Kristall etc. ging in Scherben. Es war ein fürchterlicher Krach im ganzen Haus, hervorgerufen durch die Axtschläge, mit denen die Männer auf die Möbel einschlugen. Die ganze Wohnung war nur noch ein Trümmerhaufen. Wenn Sie mich fragen, warum ich mich in Anbetracht meines hohen Alters an die Vorgänge erinnere, so kann ich nur erwidern, dass ich dieses wüste Bild der völligen Zerstörung nicht vergessen habe.“

Addi Bernd, der nicht zu Hause war, schilderte später, dass seine Mutter so schockiert war, dass sie einen Nervenzusammenbruch erlitt, der im Evangelischen Stift St. Martin behandelt werden musste; seinen Vater nahmen die Männer fest und brachten ihn zur Gestapo.

Nebenan in der Löhrstraße 125 setzte wohl dieser Trupp seine Zerstörungen dort. Später berichtete der bereits erwähnte Kohlenlieferant, was er am Tag nach dem Pogrom in der Wohnung im 3. Stock erlebte. Dort traf er die Hausfrau weinend an. Auf seine Frage: „Frauchen, warum weinen Sie?“ gab sie ihm zur Antwort: „Bitte kommen Sie herein und weinen Sie auch!“ In seinem Bericht heißt es weiter:

„Ich betrat ihren Flur: Eingangstür kaputt, Flurlampe, bestehend aus Kristallglas, kaputt, Küchenschränke, Porzellan und Herd kaputt. ‚Aber alles‘, sagte die weinende Frau, ‚ist nicht so schlimm. Aber gehen Sie mit ins Schlafzimmer!‘ Ich ging mit. Dort sah es schrecklich aus: Betten, Kleiderschrank, Waschtisch, Stühle: alles kurz und klein geschlagen! Kissen und Federbetten zerschnitten. Und das Entsetzlichste zeigte sie mir, ihr Kinderbett, mit den Worten: ‚Hier lag mein kleines Kind drin‘, es war ein Kind von ungefähr einem dreiviertel Jahr, als die Bestien mit Äxten und Hämmern das Bett kaputtschlugen. Ich riss es in meiner Verzweiflung aus dem Bettchen, sonst hätten es die Kerle in Bettchen totgeschlagen.‘“

Wie es in dem Urteil weiter heißt, führte dieser Trupp die Zerstörungen in der Mainzerstraße fort. Zunächst demolierte er die gesamte Wohnung des Weinhändlers Benno Günther (*1875) und seiner Frau Alice (*1885) in Mainzerstraße 7a. Anschließend gingen sie in die Wohnung des Rechtsanwalts Dr. Isidor Treidel (*1887) und seiner Ehefrau Erna, geb. Hecht (*1892) in der Mainzerstraße 10a. Auch dort verwüstete der Trupp die Wohnung restlos und der Ortsgruppengeschäftsführer Dunkel misshandelte Rechtsanwalt Treidel so sehr, dass er im Rizzaheim medizinisch versorgt werden musste.

Familie Dr. Isidor und Erna Treidel mit Tochter Helga (Helen Carey)

Anschließend gingen die Rabauken in der Mainzerstraße weiter und demolierten dort das Haus von Louis Schloß (1857-1936), Mainzerstraße 36, in dem nach dessen Tod im Jahr 1936 seine Witwe Laura Schloß, geb. Reinach (*1872) wohnen geblieben war. Mitten in der Nacht brachen sie in das Haus ein, zertrümmerten die Möbel, zerbrachen Gläser und Porzellan, zerschnitten wertvolle Gemälde, sie zerstörten alles. Ihr Sohn Julius (*1903) schrieb später: „Sie musste das alles mitansehen und wurde nur durch ihre treue Köchin geschützt, die mehr als 25 Jahre bei meinen Eltern gewesen war.“

Dann setzten sie in der Bismarckstraße ihr Zerstörungswerk fort. Zunächst verwüsteten sie das Haus von Dr. Franz Mayer-Alberti (*1900) und seiner Familie (Ehefrau Edith und zwei Söhne) in der Bismarckstraße 29, dann das des inzwischen verstorbenen Weinhändlers Sigismund Oster-Burg in der Bismarckstraße 15. In dem von seiner Tochter Irma Oster (*1914) bewohnten Haus demolierten sie mehrere Wohnungen. Die letzte von diesem Trupp bekannte Aktion machte er im Prinzeß-Luisen-Weg (heute: Januarius-Zick-Straße). Dort im Haus von Dr. Georg Mayer-Alberti und seiner Schwester Dr. Maria Mayer-Alberti im Prinzeß-Luisen-Weg 9 zerstörten sie ebenfalls die gesamte Einrichtung.

Ein weiterer Zerstörungstrupp der Ortsgruppe Roon betätigte sich in der Kaiser-Friedrich-Straße (heute: Südallee). Von ihm wissen wir allerdings nur, dass er im Haus Kaiser-Friedrich-Straße 53 wütete. Dort wohnten die Familien Bernd und Katz im Parterre, die Familien Oster und Moser im 1. Stock und die Familie Wassermann im 2. Stock sowie auch einige andere Juden in Untermiete. Bekannt ist, dass sich ein Bewohner des Hauses diesem Trupp angeschlossen hatte und sich aktiv an den Zerstörungen beteiligte. In dem Urteil heißt es dazu:

„Am Morgen des 10. November befand sich der Angeklagte (Wilhelm Elzer, Erg. d. A.) auf dem Wege zu seiner Arbeitsstelle. Unterwegs bemerkte er, dass eine Aktion gegen die Juden im Gange war und begab sich wieder zu seinem Haus zurück. Vor dem Hause, etwa gegen 8 Uhr, traf er den Geschäftsführer der Ortsgruppe Roon, Dunkel, und einige weitere, nicht ermittelte Männer in Zivil, die im Begriffe waren, die Wohnung der im Hause Kaiser-Friedrich-Straße 53 jüdischen Familien aufzusuchen. Elzer zeigte Dunkel zunächst die im 2. Stock des Hauses befindliche Wohnung des Juden Wassermann und ging dann mit dem Trupp in die Parterrewohnung des Juden Bernd. Der Angeklagte zerschlug hier mit einem Stuhlbein vor den Augen des krank im Bett liegenden Bernd ein Nachtschränkchen sowie in der Speisekammer ein Regal. Danach ging der Angeklagte mit den übrigen Leuten des Trupps auch durch die Wohnungen Oster und Wassermann. Als er sich wieder nach unten begeben wollte, traf er vor der Wohnung Wassermann den ihm bekannten Zeugen Lesselich, der als Hausverwalter der Eigentümerin des Hauses, der Jüdin Oster, gleichfalls in dem Hause wohnte. Der Angeklagte sagte zu den umstehenden Männern: ‚Der da ist auch ein Judenfreund‘, stürzte sich auf ihn und schlug ihn zu Boden.“

Nachdem dieser Angeklagte den anderen Mitgliedern des Trupps die einzelnen Wohnungen gezeigt hatte, demolierten sie diese. Über die Zerstörungen in der Wohnung seines 80-jährigen Großvaters Arnold Oster, bei dem er sich damals aufhielt, berichtete später der Enkel Ernst Katz (*1913), Sohn von Emilie Katz, geb. Oster, *1890) später in einem Brief:

„Morgens zwischen 4 und 5 Uhr (…) lautes Klopfen und Schlagen gegen die Tür, (das) uns aus dem Bett trieb. Sofort als ich die Tür öffnete, stürzten sich die Eindringlinge auf die Möbel und das Klavier, während mir befohlen wurde, mich anzuziehen – meinen alten zutiefst erschrockenen Großvater ließ man dabei im Bett ungeschoren. Porzellan und Möbel wurden mit Axt und Hammer bearbeitet, Bilder mit dem Messer zerschnitten. Nichts blieb heil.“

Ähnliches widerfuhr auch der Familie Albert (*1886) und Eva Wassermann, geb. Levy (*1890). Bei ihnen zerschlugen sie die Wohnung zu einem Scherbenhaufen, warfen zerschnittenes Bettzeug und Möbelteile auf die Straße und machten draußen ein großes Feuer. Danach wussten die Eheleute nicht mehr, wo sie sich hinlegen sollten.

Die Täter blieben unerkannt, weil sie die Kopfbedeckung nach Verbrecherart ins Gesicht gezogen hatten und so unkenntlich waren.

Ein anderer Trupp hatte sich offenbar zufällig zusammengefunden. Die Täter, u.a. ein vorbeikommender Mann, der sich der Gruppe angeschlossen hatte, waren mit Äxten und Brecheisen ausgestattet. Die Rabauken zerstörten – wie es im Urteil heißt - zuerst die Wohnung des Juden Cohn im Haus Roonstraße/Ecke Löhrstraße. Von hier aus begab man sich zur Wohnung des Sanitätsrats Dr. Karl Landau in der Roonstraße/Ecke Hohenzollernstraße (wohl Roonstraße 28). Über die Zerstörungen dort berichtete der schon früher erwähnte Kohlenlieferant:

„Am Tage nach der sog. Kristallnacht kam ich zu Dr. Landau, Hohenzollernstraße/Ecke Roonstraße, 1, Stock. Dort sah es traurig aus. Alle Möbel kurz- und kleingeschlagen. Es waren sehr schöne alte Möbel aus dem 14./14. Jahrhundert, so Truhen, Schreibtisch, alte Zinnteller, überhaupt alles wunderschöne alte Sachen, die Leute verängstigt und verweint.“

Anschließend erbrach der Trupp die Wohnung einer in der 3. Etage des Hauses Löhrstraße 137 wohnhaften Frau, zerstörte jedoch nichts, weil sie offensichtlich in ärmlichen Verhältnissen lebte.

Anders war es dann in der Wohnung des Hoteliers Ernst Meyer und seiner Ehefrau Paula, geb. Kallmann. Meyer hatte als Inhaber des Hotels Continental am Hauptbahnhof dort auch seine Privatwohnung. In diese drangen die Rabauken ebenfalls ein und zerstörten die gesamte Einrichtung.

Anschließend begab sich der Trupp wohl noch in den Markenbildchenweg, wo er die Wohnung Ostwald im Markenbildchenweg 26 zerstörte.

Die letzte bekannte Aktion dieses Trupps fand in der Josephstraße 14 im Haus des Kaufmanns Nathan Guttmann und seiner Familie statt. Zunächst warfen die Leute die Fensterscheiben ein, dann zertrümmerten sie mit einer Axt die Wohnungstür, weil ihnen nicht geöffnet wurde. Ebenso demolierten sie die Wohnungseinrichtung. Kaufmann Guttmann, der in das Badezimmer geflohen war, holten sie dort hinaus, nahmen ihn fest und brachten ihn ins Gefängnis.

Soweit die Feststellungen im Urteil des Landgerichts Koblenz von 1951, ergänzt um einige Berichte von betroffenen jüdischen Bürgern und anderen Augenzeugen.

Darüber hinaus gab es weitere Verwüstungen, die von Betroffenen geschildert wurden, aber keinem bestimmten Zerstörungstrupp, geschweige denn bestimmten Tätern zugeordnet werden können. Einige dieser Berichte werden im Folgenden hier auch noch wiedergegeben, um die Dimension der Verbrechen, die die Koblenzer an ihren jüdischen, sog. Mitbürgern verübten, aufzuzeigen.

Bericht Frau Ruth Stark, geb. Weinberg (*1922), in ihrem Brief von 1987 aus Israel:

Familie Moritz und Else Weinberg, geb. Windmüller mit Töchtern

„Meine Familie hieß Weinberg und wohnte in der Löhrstraße 133. Meine Mutter hatte damals in der Küche der Synagogengemeinde am Florinsmarkt gearbeitet. Mit anderen Frauen hatte sie für alleinstehende Koblenzer Juden gekocht. Da ich nicht zur Schule weitergehen konnte, habe ich meine Mutter öfters begleitet und auch geholfen.

Meine beiden kleineren Schwestern gingen noch in die Volksschule, auch am Morgen des 9.11.1938. Mein Bruder war zu Hause und mein Vater in Belgien. Er wollte dort auf Ausreisepapiere für uns warten. Wir sollten nach Brüssel nachkommen. Wir waren nur noch in Koblenz, um den Haushalt aufzulösen. Mein Bruder hatte nie aus Koblenz weggehen wollen.

Als wir an diesem verhängnisvollen Tag zur Synagoge kamen, war dort schon alles zerstört und zugesperrt. Die Zerstörung unserer geliebten Synagoge sah grauenvoll aus und erfüllte uns mit Entsetzen und Angst.

Wir liefen schnell nach Hause. Als wir ins Treppenhaus kamen, hörten wir in der 3. Etage einen riesigen Lärm. In der Wohnung waren vier SS-Männer. Sie waren gerade dabei, das letzte unserer Möbel zu zerschlagen. Meine Mutter schrie die Männer an: ‚Was machen Sie mit meinen Möbeln?‘ Sie stellte sich gegen diese Horde wilder Männer, und ein SS-Mann mit Eisenhandschuhen sagte zu meiner Mutter: ‚Wenn du nicht sofort still bist, zerschlage ich dir deinen Schädel, du Judenweib!‘ Ich hatte mich vor Schreck in die zerstörte Wohnung geflüchtet und zog meine Mutter mit Gewalt mit hinein.

Endlich, nachdem die vier Männer alles kurz und klein geschlagen hatten, verließen sie das Haus. Nichts in unserer Wohnung war mehr ganz. Wir hatten kein Bett mehr und keinen ganzen Stuhl. Was uns zusätzlich beunruhigte, war, dass mein Bruder Erich noch außer Hauses war. Wir wussten nicht, wo er sich gerade befand. Außerdem waren meine Schwesterchen noch in der Schule. Obwohl das Ausgehverbot für Juden schon angeordnet war für diese Tage, lief ich schnell aus dem Haus, sie zu holen. Ich fand sie in den Rheinanlagen. Man hatte die jüdischen Kinder aus der Schule geschickt.

Als wir zu Hause ankamen, war unsere Mutter, obwohl sie unter einem Schock stand, dabei, Ordnung in diesen großen Trümmerhaufen zu bringen. Ich war ganz zerstört und konnte nicht helfen. Beruhigend war wenigstens, dass meine Schwesterchen bei uns waren. Nur mehr die Sorge um meinen Bruder erfüllte uns noch. Zu den Nachbarn wagten wir nicht zu gehen; diese hatten wohl auch Angst, uns zu besuchen.

Endlich am Abend, nach Einbruch der Dunkelheit, kam Erich. Unser Milchmann hatte ihn am Morgen gewarnt, und mein Bruder hatte sich auf der Karthause versteckt. Notdürftig reparierte Erich unsere Betten und zerschnittenen Matratzen, damit wir schlafen konnten. Aber nach diesem unmenschlichen Erlebnis schliefen wir voller Qual.“

Mündliche Aussage von Frau Elisabeth Müller im Jahr 1988:

„Etwa um 10 Uhr des gleichen Tages (10. November, Erg. d. A.) standen mein Vater und ich vor unserem Haus im Altenhof: (….) Da trat ein Mann aus dem Altenhof mit dem Namen F. zur Dreiergruppe (die auf das Zerstören aus war, Erg. D. A.) und sagte: ‚Komm, ich führ‘ euch in die Weißergass‘ 28. Da ist der Judenladen, den ihr sucht.‘

Darauf schritten die vier zur Weißergass der Familie Schaul. Frau Schaul war allein zu Haus. In Abstand war ich der Gruppe gefolgt und wurde erneut zum Zeugen eines entsetzlichen Schauspiels:

Der mir bekannte SA-Mann schlug mit der bloßen Hand in die Fensterscheibe der Familie Schaul. Die Hand blutete, und er schüttelte immer wieder stolz das Blut ab. Die drei Männer drangen in die Wohnung ein, nachdem sie sich gewaltsam Eintritt verschafft hatten. Als sie drinnen alles zerschlugen, kam Frau Schaul schreiend auf die Straße gerannt. Weinend bat sie: ‚Helft mir doch, sie schlagen alles kaputt!‘ Sie sprach sogar einzelne Nachbarsfrauen namentlich an: ‚Frau X, weißt du nicht mehr, dass ich dir damals geholfen habe, als dein Kind krank war? Hilf mir doch!‘ ‚Frau Y., dir habe ich geholfen, als du krank warst! Hilf mir jetzt!‘ Und alle Umstehenden Schaulustigen flehte sie an: ‚Ich habe euch doch immer geholfen! Helft mir doch auch!‘ Sie lief von einem zum anderen. Es war grauenhaft. Keiner antwortete. Niemand konnte helfen, weil er Angst hatte, dass es ihm genauso ergehen würde. Ich stand in der zweiten oder dritten Reihe der Zuschauer.

Inzwischen wurde im Haus alles zerschlagen. Gegenstände wurden aus dem Fenster hinausgeworfen. Die drei Männer wüteten im Innern ganz entsetzlich. Wir Außenstehenden hörten immer wieder das Zerbrechen von Holz und das Klirren von Glas. Alles wurde kleingemacht.

Ich ging dann weg, da ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich nicht hatte helfen können. Bedrückt ging ich nach Hause nach dieser schrecklichen Szene.“

Irene Futter, geb. Schönewald (*1926) schrieb im April 1988 über die Vorfälle in der Wohnung in der Bahnhofstraße 27:

Irene und Mutter Bertha Schönewald.

Meine Mutter und ich lebten in einer sehr kleinen Wohnung im Erdgeschoss der Bahnhofstraße 27. (..) Meine ältere Schwester kam uns mit ihrer damals zweijährigen Tochter von Zeit zu Zeit besuchen. Sie war auch an dem verhängnisvollen 10. November 1938 bei uns.

Es war ganz früh am Morgen, als ich mehrere uniformierte Männer hörte, die unsere kleine Wohnung stürmten. Meine Mutter drängte mich hinaus auf die Straße. Ich konnte als Kind nicht wissen, welch ein entsetzlicher Anblick uns erwartete, als wir zurückkamen.

Die Männer hatten alles, was wir besaßen, zerstört:

- Tassen und Teller waren zerbrochen,

- unsre Bettwäsche und Kleider waren zerfetzt,

- ein kleines, von mir sehr geliebtes Puppenhaus: in Stücke zerschlagen,

- die wenigen Habseligkeiten die wir hatten, und alle Gegenstände des täglichen Bedarfs waren unbrauchbar geworden.

Ich kann mich nicht daran erinnern, ob meine Mutter weinte oder ob ich es tat. Ich glaube, dass wir viel zu viel Angst vor dem hatten, was noch auf uns zukam. Es wurde uns gesagt, dass wir alle in wenigen Stunden in ein Konzentrationslager weggebracht würden. Ich wusste nicht, was das war. Meine Mutter hatte mich immer so weit wie möglich von allem abgeschirmt. Auch wurde aus Furcht vor einem Zuhörer darüber geschwiegen.

Meine lebhafteste Erinnerung an jenen Tag ist, dass ich im Flur unserer kleinen Wohnung stand. – Meine Mutter hatte einige Dinge. Ich hätte nicht gewusst, was wir mitnehmen sollten. So warteten wir. – Es müssen Stunden gewesen sein. – Wir waren zu verängstigt, um miteinander zu sprechen.

Kind Doris Hein, Nichte von Irene Futter.

Kind Doris Hein, Nichte von Irene Futter.

Ich erinnere mich daran, dass das Baby meiner Schwester nach Milch schrie. Aber woher sollten wir sie nehmen? Wir hatten sie nicht. Ich werde immer an die völlige Verwüstung denken und an die schreckliche Angst, dass es noch schlimmer werden könnte.

Draußen auf der Bahnhofstraße warteten uniformierte Männer mit Schäferhunden. Von diesem Tag an habe ich Angst vor Hunden““

Bericht von Frau Sally Schlesinger, geb. Kriss, in einem Brief von 1988 aus New York über den Novemberpogrom in der Hohenzollernstraße 9:

„Es war ein kalter und trüber Frühmorgen, in dem ich durch einen schrecklichen Lärm im Haus wach wurde. Ich schlief damals in unserem Dienstbotenzimmer, und als ich die Treppen herunterkam, sah ich einige SA-Männer, die meinen Stiefvater und Onkel mit Schlägen auf den Kopf vor sich herjagten. Die beiden Männer bluteten und waren ohne Schuhe, ohne Jacke und nur mit Hosen angezogen.

Unsere Wohnung war ohne Eingangstür, da diese aus Glas bestanden hatte, das jetzt zertrümmert war. Meine arme, kleine Mutter stand im Schlafzimmer, welches auch mit Glasscherben übersät war; es war nicht möglich, sich hinzusetzen; auch das Gehen war gefährlich. Im Esszimmer hatten die SA-Männer scheinbar ihr größtes Vergnügen gehabt. Jedes Glas, jeder Teller war aus dem Büffet herausgerissen und auf dem Boden zerschmettert worden.

Später wurden meine Eltern für den Schaden in der Wohnung unterhalb der unsrigen verantwortlich gemacht – sie mussten bezahlen. (Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.) Der Zustand in der Küche war unbeschreiblich: ein Trümmerhaufen!

Danach konnten wir, meine Mutter, Schwester und ich, nicht in der Wohnung bleiben; und so machten wir uns auf den Weg zu meiner Tante, Möbelhaus Horn, Schlossstraße. Als wir auf die Straße kamen, blieb ein Herr vor uns stehen (kein Jude) und fragte mit sehr trauriger Stimme: ‚Waren die Kulturträger auch bei Ihnen?‘(…)

Zurück nun zu meinem Stiefvater und Onkel, die – wie erwähnt – ohne Schuhe und Jacke aus dem Haus getrieben worden waren. Ich ging zur Polizei, wo man mir keine Auskunft geben konnte (oder wollte?), wohin die Männer verschleppt worden waren. Hilfe kam mir von jemandem, der mir empfahl, mit Schuhen etc. zum Gefängnis zu gehen und dort die Namen anzugeben. – Und tatsächlich nahm der Beamte die Kleidungsstücke an. Die beiden Herren kamen ein paar Tage später nach Hause – nur mit einer Erkältung. Die Beamten im Koblenzer Gefängnis waren scheinbar noch nicht ganz nazifiziert gewesen.

Mit Hilfe der Männer konnten wir dann die Wohnung säubern. Jedes Mal, wenn im Hof die Eimer mit Glas ausgeleert wurden, schauten die lieben Nachbarn aus den Fenstern – keiner im Haus hatte jedoch nur ein paar Worte für uns.“

Einen gewissen Eindruck vom „Tag danach“ und wie er auf einen mitfühlenden jungen Menschen wirkte, vermittelt die später gegebene Schilderung eines damaligen Schülers des Kaiserin-Augusta-Gymnasiums (heute Görres-Gymnasium), der, von seinem Lehrer aufgefordert, sich am Morgen des 10. November 1938 den Florinsmarkt mit der Synagoge ansah und nachmittags eine bekannte jüdische Familie besuchte:

„An einem Novembertag hieß es in der Schule: Ihr müsst zum Florinsmarkt, dort hat man die Synagoge zerstört. In der großen Pause eilten wir vom Augusta-Gymnasium zum nahen Florinsmarkt. Der Platz war in seinem unteren Teil, zwischen Bürresheimer Hof (dem Sitz der Synagoge) und dem Alten Kaufhaus, mit Trümmern übersät. Ich erinnere mich an Teile von Stühlen und Bänken, an Glas- und Porzellanscherben, an verbeulte Metallkannen. Um diese Trümmer hatte sich eine Menge Schaulustiger versammelt. Keiner sprach ein Wort – ich weiß noch, dass mir diese Stille unheimlich, geradezu gespenstisch vorkam. Überall sah man auch Männer in brauner Uniform mit der roten Hakenkreuzbinde.

Ab und zu flog noch ein Stück Mobiliar aus der Synagoge auf den Platz und zerbarst (dies Krachen und Splittern ist mir bis heute im Ohr geblieben). Ich sah zu den Fenstern der Synagoge hoch. Es waren, glaube ich, zwei hohe runde Doppelfenster, wie es auch Kirchenfenster sind. Die Scheiben waren zerbrochen, etliche Scherben farbigen Glases hingen noch in den Rahmen und klirrten ab und zu – dies Klirren habe ich nicht vergessen und auch nicht, dass ich dachte: es ist eine Kirche, die man zerstört hat.

Synagoge „Bürresheimer Hof“ am Florinsmarkt, Sweitenansicht mit Doppelfenstern

(Quelle: Stadtarchiv Koblenz)

Das Barockportal, das heute zur Stadtbibliothek und zur Gedenkstätte führt, saß damals auf der Gebäudeseite, wo der Synagogeneingang war. Ich weiß es, weil ich dorthin ging, um einen Blick in die Synagoge selbst zu werfen. Doch vor dem Eingang standen Männer in brauner Uniform mit der roten Hakenkreuzbinde. An dem Portal fiel mir auf, dass im Giebel die Gesetzestafeln Moses gemalt waren: über dem Eingang zur Synagoge standen die Zehn Gebote Gottes. Erst viel später wurde mir mein Empfinden beim Anblick der Moses-Tafeln damals bewusst. Dieser Anschlag gegen den Tempel der Juden ist ein Anschlag gegen Gott selbst.

Beim Verlassen des Florinsmarkts drängte sich mir der Kontrast der zerstörten ‚Kirchenfenster‘ der Synagoge und des großen unzerstörten Westfensters von St. Florin geradezu auf: das Gotteshauses der Juden und des Gotteshauses der Christen.

Was sich mir gleichfalls ins Gedächtnis gegraben hat, war nach unserer Rückkehr in der Schule wie still, wie in sich gekehrt unsere jüdischen Mitschüler unter uns saßen. Als wenn sie nicht mehr zu uns gehörten. Als wenn sie sich, nachdem man ihr Heiligtum zerstört hatte, wie Ausgestoßene vorkämen (obwohl manche von ihnen christlich waren). Keiner von uns, keiner auch der Lehrer, sprach ein Wort von dem, was sich nicht weit von uns zugetragen hatte. Als wenn es nicht geschehen wäre.

Nachmittags besuchte ich einen Freund – er war `Halbjude` – in der Kastorstraße, in dessen Familie ich wie zu Hause war. Der Vater betrieb einen Zigarettenladen. Das Schaufenster war eingeschlagen (ich musste unwillkürlich an die zertrümmerten Synagogenfenster denken). Im Geschäft war niemand. Ich ging in den hinteren Raum. Dort saßen die Eltern, mein Freund und sein Bruder um den Tisch, saßen stumm, sahen vor sich hin. Nun war ich es, der sich wie ausgestoßen fühlte.

Ehemalige Synagoge „Bürresheimer Hof“, 2011 (Quelle: Wikipedia)

Sooft ich jetzt über den Florinsmarkt gehe, sehe ich die zerschlagenen Synagogenfenster vor mir (nichts im äußeren Bild der Fassade erinnert heute mehr an die Synagoge von ehedem). Höre Glas und Holz auf dem Pflaster zerspringen. Sehe die vielen schweigenden Menschen vor mir. Aber auch die anderen mit den braunen Uniformen und den roten Armbinden. Niemals werde ich unsere jüdischen Schulfreunde vergessen, die in einer seltsamen Einsamkeit, wie alleingelassen, in den Bänken neben uns, mitten unter uns saßen. Niemals vergessen werde auch das Bild meines Freundes und seiner Eltern in dem Raum hinter dem Laden mit der zerschlagenen Schaufensterscheibe.“

Nach offiziellen Angaben wurden bei dem Novemberpogrom in Koblenz 36 Wohnungen und 13 Geschäfte von jüdischen Koblenzern zerstört. Diese Zahlen sind sicherlich zu niedrig angesetzt. Wie hoch sie wirklich waren, ist nicht bekannt und nicht mehr festzustellen.

Diese Verwüstungen erschütterten die völlig unschuldigen und überraschten Menschen zutiefst, die Sorge um ihre Lieben und die Angst ging bei ihnen um.

Wie bereits oben berichtet, kam bei dem Pogrom in Koblenz auch ein jüdischer Bürger ums Leben. Wie Margot Kahn schilderte, hatten die Gewalttätigkeiten der Nazi-Rabauken im Haus Rizzastraße 36 dem 57-jährigen kränkelnden Viehhändler Josef Schubach sehr zugesetzt. Er erlitt einen Herzschlag, als er am Fenster stand, um in seiner Atemnot Luft zu holen. Dabei sah er, wie die Mitbewohner Wilhelm Kahn und Hermann Mayer, letzterer im Schlafanzug, aus dem Haus getrieben, auf einen Lastwagen geladen und zur Gestapo gefahren wurden. Das war zu viel für ihn und er starb bei diesem Anblick.

Wie sich aus diesem Bericht von Margot Kahn ergibt, wurden entsprechend dem geheimen Fernschreiben des Gestapa-Chefs Müller vom 9. November 1938 auch in Koblenz gegen Ende der „Aktion“ Männer wie ihr Vater und ihr Gast Mayer festgenommen und in das Gefängnis in der Karmeliterstraße oder in das Gestapogebäude im „Vogelsang“ gebracht. Dabei hatte ihr Vater Wilhelm Kahn insoweit noch Glück, als er nach „nur“ fünf Tagen aus der Haft entlassen wurde, wobei ihm zugutekam, dass er Frontsoldat im Ersten Weltkrieg und Träger des Eisernen Kreuzes war.

Einige wenige hatten auch das Glück, diesen Verhaftungen zu entgehen. Einer von ihnen war Heini Bernd (1902-1975). Er hatte sich rechtzeitig versteckt und konnte dann illegal nach Belgien fliehen (und dann später weiter nach England und schließlich nach Kanada).

Viele andere Männer, man schätzt deren Zahl auf einhundert, blieben in Haft und wurden hier aus der Haft in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Einer von ihnen war der 25-jährige Ernst Katz. Er berichtete später, dass ein Eindringling ihm, als er sich für die Festnahme fertigmachte, bis auf die Toilette folgte:

Als ich während des Umkleidens auf die Toilette musste, folgte mir sogar ein SA-Mann, damit ich nicht unauffällig verschwinde. Dann wurde ich ins Gestapogefängnis gebracht und mit sechs anderen jüdischen Männern in eine Zelle gesperrt. Nach drei oder vier Tagen – ich weiß es nicht mehr so genau – führte man uns durch die Koblenzer Straßen zum Hauptbahnhof, wo wir in einen Viehwaggon gesperrt wurden, der uns nach Dachau brachte. Bei alledem schauten viele, viele Menschen zu, niemand rührte auch nur einen kleinen Finger!“

Von anderen jüdischen Männern wissen wir nur beiläufig, dass sie in „Schutzhaft“ in das Konzentrationslager Dachau kamen. So:

- Rechtsanwalt (der nur noch Konsulent sein durfte) Dr. Arthur Salomon (*1896),

- ehemaliger Rechtsanwalt Albert Trum (*1902),

- Geschäftsführer Dr. Georg Mayer-Alberti,

- Nathan Guttmann,

- Albert Wassermann,

- Karl Weinberg,

- Leo Horn (*1917) und

- Lutz Daniel (*1916).

Während die Männer von Koblenz aus in das KZ Dachau bei München verschleppt wurden, kamen andere, die inzwischen an anderen Orten lebten, in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar, etwa

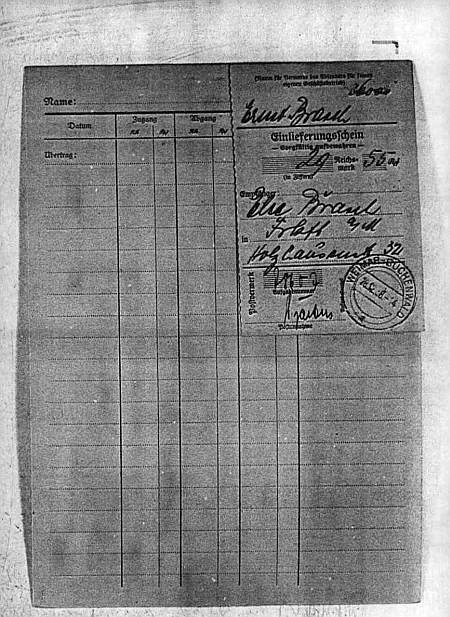

Ernst Brasch (mit Tochter Marianne und Hund)

- der in Frankfurt/Main lebende ehemalige Regierungsrat Ernst Brasch (*1891) und

- der inzwischen in Düren wohnende ehemalige Abteilungsleiter der Leonhard Tietz AG in Koblenz Alfred Morgenthau (*1905).

Insgesamt wurden in das KZ Dachau 10.911, in das KZ Buchenwald 9.845 und in das dritte KZ Sachsenhausen bei Berlin etwa 6.000 jüdische Männer verschleppt. Wie es den in das KZ Buchenwald verschleppten sogenannten Aktionsjuden erging, schilderten später zwei nicht-jüdische Häftlinge, der Wiener Journalist Gustav Herzog und der Dresdner Kommunist Fritz Männchen:

In das Konzentrationslager Buchenwald eingelieferte Juden auf dem Apellplatz.

(Quelle: United States Holocaust Memorial Museum Washington)

„Die Transporte kamen immer in der Nacht an, hauptsächlich aus Schlesien, Berlin, Frankfurt/Main, vor allem natürlich aus Thüringen und den hessischen Provinzen. Neben Bankiers, Industriellen, Professoren, Ärzten, Künstlern waren Massen jüdischer Handwerker, Bergarbeiter aus Oberschlesien, hessischer Landbevölkerung usw.

Schon der Weg vom Bahnhof zum Lager, der im Laufschritt unter ständigen Peitschenhieben und Stockschlägen zurückgelegt werden musste, war eine Tortur ohnegleichen. Da die Verhaftungen ohne Rücksicht auf das Alter durchgeführt worden waren – neben 10jährigen Kindern sah man 70-80jährige Greise – wurden schon auf diesem Todesweg alle Zurückbleibenden abgeschossen und die noch Überlebenden gezwungen, die oft blutüberströmten Leichen ins Lager mitzuschleppen.

Am Tor stauten sich die Massen – immer je 1.000 kamen zugleich ins Lager -, weil von der SS nicht das große Gitter, sondern nur ein kleiner Durchgang für je einen Mann geöffnet wurde. Neben diesem Durchgang standen die Blockführer und schlugen mit eisernen Ruten, Peitschen usw. auf jeden ein, so dass buchstäblich jeder neuankommende Jude Löcher oder Striemen am Kopf hatte. In dem Gedränge wurden viele schwache Menschen totgetreten.

Die Szenen, die sich dann auf dem Appellplatz abspielten, zu schildern, ist jede Sprache zu arm. Die Niedergeschlagenen, Ermordeten oder Totgetrampelten wurden vor aller Augen von den SS-Leuten auf das schamloseste ausgeplündert, ihnen Uhren, Ringe, Geld und andere Wertgegenstände aus den Taschen gestohlen. Würdig beteiligten sich an diesem Geschäft die dafür ausgesuchten BVer. Hierbei kam es zu einer interessanten Szene, als ein Mann, der durch das Tor hereingetrieben war, unter Fußtritten zusammengebrochen war, aufsprang, seinen Mantel aufriss und auf den dort stehenden Lagerführer Rödl zulief mit den Worten: ‚Sie können mich erschießen, aber schlagen lasse ich mich nicht!‘ Zugleich zeigte er auf einen Orden, den er um den Hals trug, es war der ‚Pour le mérite‘. Nachdem er Rödl, der gar nicht wusste, was für eine Auszeichnung dies war, diese erklärt und sich als (Weltkriegsflieger Kurt?, Erg. d. A.) Wolff vorgestellt hatte, nahm Rödl ihn mit und entließ ihn bereits am nächsten Tag wieder.

Infolge der entsetzlichen Erlebnisse dieser ersten Nächte, die sich immer wiederholten, bis das Lager überfüllt war, wurden etwa 70 Juden wahnsinnig. Sie lagen gefesselt auf dem Betonboden einer Holzbaracke, die früher als Waschküche gedient hatte. Zu je vier wurden sie nach und nach in den Bunker geholt und dort von Sommer erschlagen.

In den behelfsmäßig aufgebauten Notbaracken, durch deren Löcher und Fugen ein eisiger Wind pfiff, waren 12.500 Menschen zusammengepfercht. Sie lagen auf vier Etagen hohen Holzpritschen ohne Strohsäcke und Decken. Nur auf der Schulter konnte man (schlafen, Erg. d. A.), da der zur Verfügung stehende Raum kaum für ein Fünftel der Menschen ausreicht. Hygienische Anlagen wie Aborträume, Waschanlagen waren überhaupt nicht vorhanden. In aller Eile wurden in nächtlicher Arbeit zwei Latrinen ausgehoben, zu denen nach einigen Wochen noch eine dritte kam. Aus Raummangel konnten nicht mehr Latrinen angelegt werden. Als eines Tages nach Genuss von kaltgewordenem Walfischfleisch fast alle Insassen der ‚Baracke 1a bis 5a‘ an Durchfall erkrankten, bot das Barackenlager, das ja durch einen Drahtzaun vom übrigen Lager getrennt war, einen fürchterlichen Anblick. Selbst die neutrale Zone vor dem Stacheldraht, die bei Lebensgefahr nicht betreten werden durfte, war mit Kot bedeckt. Tatsächlich hatten die Turmposten auch in der Nacht mehrere Menschen erschossen. Selbst das Innere der Baracken war ganz mit Kot bedeckt. Manche stürzten in ihrer Schwäche in die offenen Latrinen, neben denen sich ganze Berge von Hüten, Kleidern und Unterwäsche, die voll von Kot waren, anhäuften. Jeden Tag verübten einige Verzweifelte Selbstmord, indem sie in den elektrisch geladenen Draht rannten oder sich in die Latrinen stürzten, in denen sie elend erstickten. Als ein Frankfurter Jude sich die Pulsadern geöffnet hatte und ein jüdischer Arzt ihm die Wunde, wenn auch mit gewöhnlichem Garn zunähen wollte, kam der 2. Rapportführer Petrick, der den bezeichnenden Spitznamen ‚Hexe‘ hatte, und verhinderte jegliche Hilfeleistung. Ein Breslauer namens Silbermann musste zusehen, wie sein Bruder von dem Unterscharführer Hoppe grausam zu Tode gefoltert wurde. Hoppe trat den Bedauernswerten so lange mit Füßen, bis er blutüberströmt zusammenbrach. Dann band er ihn mit Stricken an einen Pfahl, solange bis mit dem unaufhörlich aus vielen Wunden rinnenden Blut das Leben verströmt war. Der überlebende Bruder wurde beim Anblick dieses Martyriums wahnsinnig und verursachte in den Abendstunden durch sein Toben und Schreien, ‚die Baracke brenne‘, eine Panik. Hunderte stürzten aus den oberen Etagen auf die unteren, ganze Pritschen brachen zusammen, und obwohl SS-Leute in die Massen schossen, obwohl die grünen Helfershelfer der SS mit Knüppeln dreinschlugen, war es fast unmöglich, wieder Ruhe herzustellen. Aus diesem Vorfall konstruierte der Lagerführer Rödl eine ‚Meuterei‘. Er ließ aus der gefährdeten Baracke 7 Juden herausholen und mit Handschellen aneinanderfesseln. Dann hetzten drei vertierte Blockführer solange die dressierten Hunde auf die Unglücklichen, bis alle 7 völlig zerfleischt waren. Da es kein Wasser gab und Kaffee absichtlich kaum ausgegeben wurde, war der Durst unerträglich und brachte manchen zum Wahnsinn. 29 Männer, die im Verlauf dieser Schreckenszeit ihren Verstand verloren, wurden von Sommer in den Bunker geholt und dort mit einem eisernen Dreikant erschlagen.“

Geldkarte für Ernst Brasch im KZ Buchenwald mit dem Betrag von 29,50 Reichsmark,

von seiner Frau eingezahlt für die Eisenbahnfahrkarte zur Rückfahrt aus dem KZ.

Am Vormittag des 10. November 1938 ging der Pogrom im Wesentlichen zu Ende. Es folgten die Reaktionen: die jüdischen Opfer versuchten, so gut es ging, aufzuräumen und die Schäden zu beseitigen. Und die führenden NS-Täter organisierten die vollständige Entrechtung der Juden durch eine Sturzflut von Anordnungen und Entlassungen, Befehlen und Verboten. Goebbels gab die Richtung vor: „‘Das Judentum schoss auf das deutsche Volk‘ – Die deutsche Regierung wird darauf legal, aber hart antworten.“ Die ganze „Legalität“ beruhte darauf, dass das NS-Regime wo es nur irgend ging mit Gesetzen und Verordnungen die Juden diskriminierte, schikanierte, enteignete.

Das „Koblenzer Nationalblatt“ vom 12./13. November 1938 mit der Schlagzeile: Reichminister Dr. Goebbels:

„Das Judentum schoss auf das deutsche Volk. Die deutsche Regierung wird darauf legal, aber hart antworten.“

Nachtrag: